デマンドジェネレーション(デマジェン・デマジェネ)とは何か?基礎から徹底解説

目次

- 1 デマンドジェネレーション(デマジェン・デマジェネ)とは何か?基礎から徹底解説

- 2 なぜデマンドジェネレーションが今、重要視されているのか?

- 3 デマンドジェネレーションの活動プロセスと実施フローの全体像

- 4 デマンドジェネレーションの導入によるメリットと成功企業の事例紹介

- 5 BtoBビジネスにおけるデマンドジェネレーションの実践的な役割とは

- 6 デマンドジェネレーションを成功させるための重要な実施ポイントとは

- 7 リードジェネレーション、ナーチャリング、クオリフィケーションの関係性

- 8 最新トレンドから見るデマンドジェネレーションの未来と進化の方向性

- 9 企業成長段階に応じた効果的なデマンドジェネレーション構築戦略

- 10 デマンドジェネレーションに最適なツールとその効果的な活用方法

デマンドジェネレーション(デマジェン・デマジェネ)とは何か?基礎から徹底解説

デマンドジェネレーション(Demand Generation)とは、見込み顧客の興味を引き、最終的に商談や成約へとつなげる一連のマーケティング施策のことを指します。単にリードを獲得するのではなく、ターゲットの関心を引き付けながら段階的に購買意欲を高めていくプロセス全体が対象です。「デマジェン」や「デマジェネ」と略されることもあり、主にBtoBビジネスの分野で活用されています。近年、購買行動が複雑化し、情報収集から意思決定までをオンラインで完結させる企業が増えるなかで、従来の営業中心のスタイルから、マーケティングと連動した効率的なアプローチが求められています。デマンドジェネレーションは、見込み客との信頼関係を築き、継続的な価値提供を通じて、自然な形で購買へ導く重要な手法です。

デマンドジェネレーションの定義と語源について理解しよう

デマンドジェネレーションは、英語で「需要創出」を意味し、「Demand(需要)」と「Generation(創出)」の2語から成るマーケティング用語です。その定義は、製品やサービスに対する潜在的なニーズを掘り起こし、ターゲット顧客に「欲しい」と思わせるような関心や興味を喚起する活動全般を指します。単なるプロモーションではなく、見込み顧客の課題に対する理解を深め、それに応える形で情報を提供し、最終的には商談へとつなげていくことが目的です。つまり、ただ顧客を集めるだけではなく、購買意欲の醸成を図るところまでが含まれます。この手法は、特に高価格帯・高関与型のBtoBサービスにおいて有効であり、長期的な関係構築を前提に設計されています。

デマンドジェネレーションとリードジェネレーションの違い

よく混同されるのが「リードジェネレーション」との違いです。リードジェネレーションは、見込み客の情報(氏名・メールアドレスなど)を獲得することに主眼を置いた活動を指します。一方でデマンドジェネレーションは、より広い意味を持ち、リード獲得に至る前段階から、獲得後の育成、商談化に至るまでの一連のプロセス全体を含みます。つまり、リードジェネレーションはデマンドジェネレーションの一部に過ぎません。リードをただ集めるだけでは購買に直結しない時代においては、認知から興味喚起、信頼形成までを包括するデマンドジェネレーションの重要性が高まっています。マーケティング活動の設計段階で、この違いをしっかり理解しておくことが成功の鍵となります。

BtoBマーケティングにおけるデマンドジェネレーションの重要性

BtoBビジネスにおいては、購買決定に関与する人物が複数いるため、意思決定プロセスが長期化しやすい特徴があります。このような中でデマンドジェネレーションは、対象となる企業や担当者に対して段階的かつ的確に情報を提供し、関係性を築くうえで非常に有効な手段となります。単発的な広告や営業活動だけでは、十分な信頼を獲得するのが難しいため、コンテンツやイベント、メールマーケティングなど多面的な接点を通じて、継続的に顧客の課題に応える姿勢が求められます。BtoBマーケティングでは、「今すぐ欲しい」という顧客よりも、「将来的に必要になるかもしれない」という層への働きかけが成果を左右するため、デマンドジェネレーションが戦略の中心に位置付けられることが増えています。

デマジェン・デマジェネと略される理由とその意味

「デマンドジェネレーション」は日本語にするとやや長く、ビジネス現場では「デマジェン」や「デマジェネ」と略されることが多くなっています。これは、英語の「Demand Generation」をカタカナ化した際の発音に由来し、業界関係者のあいだではすでに一般的な略語として認知されています。略語を使うことで、会話や資料作成の中でもスムーズなコミュニケーションが可能になるメリットがあります。ただし、初めて聞く人には意味が伝わりづらいこともあるため、社内外の関係者と共有する際には、最初に正式名称を提示しながら略語を併用するのが望ましいです。こうした略語は、その分野が浸透している証拠ともいえるため、デマンドジェネレーションが日本のビジネスシーンで広く活用されつつある証でもあります。

デマンドジェネレーションを取り巻く現代のマーケティング環境

現代のマーケティング環境は、デジタル化の進展により日々変化しています。特にBtoB領域では、企業の情報収集がインターネット中心に移行しており、営業が顧客に直接アプローチする前に、顧客自身が製品やサービスについて深く調べる傾向があります。こうした背景において、デマンドジェネレーションは、オンライン上で適切なタイミングと方法で情報を提供し、興味を喚起する戦略として欠かせません。また、MA(マーケティングオートメーション)ツールの普及により、個別最適化されたアプローチも可能になっています。多様なチャネルとタッチポイントを通じて顧客と接点を持ち、信頼を築く手法として、今後ますますデマンドジェネレーションの重要性は高まっていくと考えられます。

なぜデマンドジェネレーションが今、重要視されているのか?

近年、ビジネス環境は急激に変化し、顧客の購買行動も大きく変わりました。従来は営業が主導して商品やサービスを紹介し、顧客の課題をヒアリングしながら提案する形が一般的でしたが、今では顧客自身がインターネット上で情報を収集し、自分に合った解決策を比較・検討するのが当たり前になっています。こうした変化に対応するためには、単に顧客に売り込むのではなく、適切なタイミングで必要な情報を届け、信頼を築くことが求められます。デマンドジェネレーションは、認知から興味喚起、検討、購買までの流れを戦略的に設計し、長期的な視点で顧客との関係を深める手法として注目されています。BtoBビジネスにおいて特にその重要性が高く、成果を出す企業はすでに取り組みを加速させています。

情報過多の時代における顧客獲得の難易度の変化

現代のインターネット環境では、誰でも膨大な情報に簡単にアクセスできるようになりました。その結果、顧客は多くの選択肢に囲まれ、自社の商品やサービスを選んでもらうハードルが高くなっています。また、広告や営業のアプローチも以前に比べて効きづらくなっており、従来型の手法だけではリード獲得が困難になっています。こうした情報過多の時代では、単なる情報提供ではなく、ターゲットの課題や興味に合わせてパーソナライズされたアプローチが求められます。デマンドジェネレーションは、顧客の関心を段階的に高める戦略を重視するため、このような複雑化した市場において有効な手段とされています。正確なニーズの把握と価値提供が、競争に勝ち抜くための鍵となるのです。

顧客の購買行動の変化と意思決定プロセスの複雑化

BtoBにおける購買プロセスは、単純な意思決定ではありません。製品やサービスの導入には複数の部門が関与し、それぞれのステークホルダーの理解と納得を得る必要があります。また、導入にかかる費用やリスクを慎重に見極める傾向があり、購買の検討期間は長期化しています。こうした中で、デマンドジェネレーションは、初期段階からターゲット企業の課題に寄り添い、適切なタイミングで必要な情報やソリューションを提示して信頼を構築する役割を果たします。複数の関係者に対して適切なコンテンツや訴求を行い、段階的に購買行動へとつなげることができるため、複雑化した意思決定プロセスに対応する戦略として非常に有効です。

営業とマーケティングの連携による相乗効果の重要性

従来、営業とマーケティングは別々に機能していることが多く、情報の共有や目標の一貫性に課題を抱える企業が多く存在していました。しかし、デマンドジェネレーションの実践においては、営業とマーケティングの連携が成功の鍵を握ります。マーケティング部門が見込み客の関心を高め、質の高いリードを営業へとつなげることで、営業はより確度の高い商談に集中できるようになります。この連携が強化されることで、顧客へのアプローチも一貫性を持ち、信頼を得やすくなります。両部門が共通のKPIを持ち、リード育成やコンテンツ戦略を協働で進めることにより、全社的な成果として大きな効果を発揮します。

従来型マーケティングの限界とデマンドジェネレーションの登場

従来のマーケティングは、広告やキャンペーンによる「一方的な情報発信」が主流でした。しかし、現代の消費者はそのようなアプローチに敏感になっており、自分にとって本当に価値のある情報以外には反応しなくなっています。また、大量のリードを集めても、興味や関心が薄い場合は営業効果に直結しません。こうした課題に対し、デマンドジェネレーションは顧客の行動やニーズに基づいて関係性を構築する「双方向のコミュニケーション」を重視します。見込み客を理解し、信頼を得ながら段階的に価値提供する手法は、従来のアプローチとは一線を画しており、今後のマーケティングにおける新しいスタンダードとして位置付けられつつあります。

成果を出す企業が実践している新たなマーケティング戦略

デマンドジェネレーションに本格的に取り組む企業は、戦略的なリード獲得から育成、営業連携までを一貫して設計しています。例えば、自社のペルソナに合わせたオウンドメディア運営やホワイトペーパー提供、ウェビナー開催など、価値提供型の施策を通じて、自然と見込み客の関心を惹きつけています。また、MAツールを活用して顧客行動をトラッキングし、興味度に応じたコンテンツを自動で配信する仕組みを構築しているケースも増えています。このような施策により、営業チームは確度の高いリードに集中でき、成約率も向上しています。成功企業は、マーケティングを単なる補助的な役割とせず、事業成長の中核と位置付けて投資を行っている点が共通しています。

デマンドジェネレーションの活動プロセスと実施フローの全体像

デマンドジェネレーションの活動は、見込み顧客の関心を喚起し、段階的に購買意欲を高めていく一連のプロセスで構成されます。主なフローとしては、「見込み客の獲得(リードジェネレーション)」「関係構築(リードナーチャリング)」「購買意思の見極め(リードクオリフィケーション)」「営業への引き渡し」というステップが存在します。このプロセスは一方向的ではなく、顧客の反応や状況に応じて柔軟に対応していくことが求められます。また、これらの施策はすべて戦略的に連動し、データを活用した改善が重要です。デマンドジェネレーションは短期的な成果だけでなく、継続的に良質なリードを創出し、企業の成長に貢献する仕組みとして設計されるべきです。

見込み客を惹きつけるコンテンツの作成と公開

デマンドジェネレーションの出発点となるのが、見込み客に興味を持ってもらうためのコンテンツの提供です。ここで重要なのは、単に商品やサービスを宣伝するのではなく、ターゲットの課題や悩みに寄り添った情報を発信することです。たとえば、「課題解決の方法」「業界動向」「比較検討のポイント」などの内容が該当します。ホワイトペーパー、ブログ記事、動画、ウェビナーといった多様なフォーマットを活用することで、見込み客が自ら必要な情報にアクセスできる環境を整えることが可能です。検索エンジンやSNSを通じて自然な流入を促すことも含め、魅力的なコンテンツの構築はデマンドジェネレーションの成否を分ける最初のステップです。

リードジェネレーションによる見込み客の獲得

コンテンツで興味を引いた後は、見込み客の情報を取得する「リードジェネレーション」へと移行します。これは、フォーム入力による問い合わせ、資料請求、セミナー登録などを通じて、名前・メールアドレス・企業名といった情報を獲得するプロセスです。ユーザーにとって価値あるコンテンツと引き換えに情報を提供してもらう「ギブ&テイク」の関係が基本となります。CTA(コール・トゥ・アクション)の設計やLP(ランディングページ)の最適化、入力フォームの簡易化など、成果を左右する細かな工夫が求められます。また、広告やSNSでの拡散によってより多くの流入を狙う施策も効果的です。リードジェネレーションは、デマンドジェネレーションの中でも成果の見えやすい指標であるため、継続的な改善が求められます。

リードナーチャリングによる関係性の構築

リードナーチャリングとは、獲得したリードと継続的な接点を持ち、信頼関係を築いていくプロセスです。獲得直後のリードは必ずしも購買意欲が高いとは限らないため、メールマーケティングやコンテンツ配信などを通じて段階的に関心を高めていくことが求められます。たとえば、導入事例の紹介や業界の最新情報、課題解決のヒントなどを定期的に発信することで、見込み客が自社を「信頼できる情報源」として認識し始めます。また、顧客の行動履歴を基に、関心度に応じた情報をパーソナライズして提供することも効果的です。リードナーチャリングは中長期的な成果を目指す施策であり、購買のタイミングが訪れたときに最初に想起される存在となることがゴールです。

リードクオリフィケーションによる商談化の促進

リードクオリフィケーションとは、多数のリードの中から「今すぐに購買行動に移る可能性が高い」リードを見極めるプロセスです。具体的には、業種・役職・企業規模などの属性情報や、資料ダウンロード・メール開封率・Webページの閲覧履歴といった行動情報を組み合わせ、スコアリングを行います。このスコアによってリードの温度感を把握し、営業に引き渡すべきタイミングを判断します。適切なタイミングで営業がアプローチを行えば、受注率が高まり、営業リソースを最適に活用することができます。MAツールを活用すれば、クオリフィケーションの自動化も可能で、リードごとに最適な対応が実現できます。この段階を疎かにすると、営業の手間が増え、機会損失につながるため非常に重要です。

営業部門へのスムーズなリード引き渡し方法

リードクオリフィケーションを経たホットリードは、営業部門へと引き渡されます。この引き渡しのプロセスがスムーズでなければ、せっかく育てたリードも成果につながりにくくなります。重要なのは、マーケティング部門と営業部門の間で「どのような状態のリードを、どのタイミングで渡すか」という共通認識を持つことです。そのために、SLA(サービスレベルアグリーメント)を締結し、引き渡し条件や対応フローを明確にすることが有効です。また、営業側もマーケティングからの情報を活用し、顧客の興味関心に即したアプローチを行うことで、商談化の確度が高まります。CRMやSFAなどのツールと連携することで、リードのステータス管理やフォローの質を向上させることが可能になります。

デマンドジェネレーションの導入によるメリットと成功企業の事例紹介

デマンドジェネレーションを導入することで、企業は単なるリード獲得にとどまらず、長期的な顧客関係を築きながら、効率的に売上向上を目指すことができます。特にBtoBビジネスにおいては、意思決定が複雑で時間がかかるため、段階的に顧客のニーズに応える仕組みが必要です。デマンドジェネレーションは、見込み顧客の行動や興味を可視化し、最適なタイミングで営業活動へとつなげることで、高い成約率と顧客満足を実現します。実際、多くの企業が導入によって営業コストの削減やリードの質の向上、マーケティングROIの改善といった成果を上げています。以下では、具体的な成功事例を交えながら、デマンドジェネレーションの導入によるメリットを掘り下げていきます。

営業効率が劇的に改善された企業の実例

あるITサービス企業では、従来の営業スタイルに限界を感じていました。飛び込み営業や電話によるアプローチでは、担当者に繋がらない、ニーズがそもそも存在しないといった理由で、多くの労力が無駄になっていたのです。そこで、同社はデマンドジェネレーションを導入し、見込み客を段階的に育てるプロセスを構築しました。コンテンツマーケティングを中心にWebサイト上でホワイトペーパーや導入事例を配信し、閲覧状況に応じて自動でメールを配信。ホットリードを可視化し、営業チームに渡す体制を整えたことで、成約率が大幅に向上。結果として、営業担当者1人あたりの商談件数と受注率が過去最高を記録し、営業効率が劇的に改善されたのです。

顧客との信頼関係構築に成功したマーケ施策とは

信頼関係の構築は、BtoBマーケティングにおいて特に重要です。あるコンサルティング会社では、見込み客との初回接触後、継続的に有益な情報を提供することで信頼の醸成を図りました。メールマガジン、ブログ、セミナーなど多様なコンテンツを組み合わせ、特定の課題に関する深掘り情報をタイミングよく提供。見込み客は情報を受け取るうちに、「この会社は業界に詳しく、自社の課題を理解している」と感じるようになりました。結果として、問い合わせから受注までの期間が短縮され、顧客のロイヤルティも向上。デマンドジェネレーションを通じた「教育型マーケティング」が、信頼構築に大きな効果をもたらした好例です。

リードの質と量を同時に向上させた取り組み

多くの企業が抱える課題は、リードの「質と量」のバランスです。とにかく多くのリードを集めても、購買意欲の低いリードばかりでは成果に結びつきません。ある製造業の企業は、ターゲットペルソナを明確化し、課題ごとに最適化されたコンテンツを複数用意することで、質の高いリードを狙って集める戦略を実施しました。さらに、MAツールを活用して、閲覧履歴やメール反応率をスコア化。これにより営業に渡すリードの精度が向上し、受注率が20%以上アップ。質の高いリードを安定的に供給することで、営業のリソースを最大限に活用できる環境が整ったのです。この取り組みは、デマンドジェネレーションが量と質の両立を可能にすることを証明しています。

デジタルツール活用による費用対効果の最大化

広告費や展示会出展といった従来のマーケティング施策は、コストがかかる一方で、明確な効果測定が難しい側面がありました。これに対し、デマンドジェネレーションはMA(マーケティングオートメーション)やCRMなどのデジタルツールを活用することで、見込み客の行動を可視化し、効果的なフォローアップを実現できます。ある人材業界の企業では、Webサイト上での閲覧履歴から興味度を判別し、ホットリードに対して営業担当者がすぐに連絡を取るフローを構築。この結果、無駄な接触を減らしながら受注率を高め、マーケティングのROIが2倍に改善されました。デジタルツールは、費用対効果を最大化するための不可欠な存在です。

成功企業から学ぶマーケティングと営業連携の秘訣

マーケティング部門と営業部門の連携は、デマンドジェネレーションの成果に直結します。ある成功企業では、部門間の隔たりをなくすため、共通のKPIを設定し、定期的なミーティングを通じて情報共有を徹底しました。例えば、マーケティングが生成したリードに対して、営業が受注までのフィードバックを返す仕組みを構築。これにより、次回以降のマーケ施策がより効果的に調整され、精度が高まりました。また、営業担当がコンテンツ制作に協力することで、より現場の声を反映したマーケティングが実現。部門横断の協力体制が整ったことで、チーム全体のモチベーションも向上し、顧客への一貫した価値提供が可能となりました。成功のカギは「共創」にあります。

BtoBビジネスにおけるデマンドジェネレーションの実践的な役割とは

BtoB(企業間取引)において、購買の意思決定は多くの関係者が関与し、プロセスも長期化する傾向があります。そのため、単発の営業活動では購買に至らないケースが多く、見込み顧客との関係性を継続的に構築する必要があります。ここでデマンドジェネレーションが果たす役割は極めて重要です。潜在層に対して課題を顕在化させ、段階的に信頼を構築しながら、購買意欲を育てていく一連のプロセスがBtoBでこそ威力を発揮します。営業との連携を前提とした戦略的なマーケティング設計により、効率よく商談を創出し、受注率を高めることが可能です。BtoBにおける複雑な購買構造に適応する手段として、デマンドジェネレーションは今後ますます欠かせないものとなるでしょう。

BtoBにおける長期的な商談プロセスへの対応

BtoBでは、商談成立までに数カ月から1年以上かかることも珍しくありません。高単価かつ導入ハードルの高い製品やサービスが多いため、意思決定者は慎重に情報を収集し、複数のステークホルダーと意見をすり合わせる必要があります。このような状況下で有効なのが、デマンドジェネレーションを通じた長期的な関係構築です。見込み顧客の検討段階に応じて、課題解決に役立つコンテンツや導入事例、比較資料などを段階的に提供することで、信頼を獲得しながら購買意欲を高めていきます。また、マーケティングオートメーションなどのツールを活用すれば、顧客の行動を可視化し、タイミングを見極めたアプローチが可能になります。これにより、長期化する商談にも柔軟に対応できるようになります。

意思決定関与者が多い企業でのアプローチ方法

BtoBの商談では、経営層、部門長、現場担当者など、複数の意思決定関与者が存在します。それぞれの立場によって重視するポイントが異なるため、一律のメッセージでは訴求力が弱くなる可能性があります。そこで、デマンドジェネレーションでは、ペルソナごとに最適なコンテンツを用意し、関心を引くアプローチを設計することが重要です。たとえば、経営層向けにはROIや全体戦略に関する情報を、現場担当者には操作性や機能性を訴求するようなコンテンツを用意します。また、営業担当者が面談時に使える資料をマーケティング側が用意することで、スムーズな提案活動が可能になります。多様な関係者への訴求を考慮した戦略が、BtoB成功のカギとなります。

ターゲット企業に合わせた戦略設計のポイント

BtoBのマーケティングでは、無差別にリードを集めるのではなく、あらかじめターゲット企業を明確に定め、その企業の課題やニーズに最適化された戦略を設計することが重要です。これを実現するためには、業界特性や企業規模、導入実績などの情報を基に、セグメントごとにカスタマイズされたアプローチを設計する必要があります。たとえば、製造業向けにはコスト削減や業務効率化に関する情報、IT業界向けにはセキュリティやクラウド化への対応策など、ニーズに即した内容が効果的です。さらに、ABM(アカウントベースドマーケティング)と連動させれば、特定企業への個別最適なマーケティングも可能になります。ターゲットに焦点を絞った施策は、限られたリソースを最大限に活かすうえで極めて有効です。

営業活動の補完・支援としての機能とは

デマンドジェネレーションは、営業部門の活動を支援する補完的な役割も果たします。営業がいきなり新規顧客にアプローチしても、警戒されたり断られたりするリスクが高いのが現実です。しかし、事前にマーケティング側で顧客との接点を築き、認知や関心を高めておけば、営業がアプローチした際の受け入れ態勢が整っています。さらに、マーケティングオートメーションにより、どの顧客がどのページを閲覧し、どのコンテンツをダウンロードしたかを把握できるため、営業はその情報を元にした的確な提案が可能になります。このように、マーケティングの情報とノウハウを活用することで、営業の精度と効率が飛躍的に向上するのです。まさに、マーケと営業は相互補完の関係にあります。

ABM(アカウントベースドマーケティング)との連携

近年注目されているABM(アカウントベースドマーケティング)は、特定の企業やアカウントに対して個別に最適化されたマーケティング戦略を展開する手法です。BtoBにおいては、大型案件や戦略的に重要な企業に対して、的を絞った施策を実行する必要があります。デマンドジェネレーションとABMは非常に相性が良く、ABMでターゲットを定めたうえで、その企業の課題やニーズに合わせたコンテンツを作成・配信することで、より高い効果が期待できます。また、営業チームと密に連携することで、アプローチのタイミングやメッセージの一貫性を保ちながら成果を高めることができます。特定アカウントに特化した施策は、信頼獲得と成約率の向上に直結する戦略です。

デマンドジェネレーションを成功させるための重要な実施ポイントとは

デマンドジェネレーションの成否を分けるのは、単にツールを導入することでも、施策を数多く実施することでもありません。重要なのは、明確な戦略設計と継続的な改善、そして組織全体での連携体制の構築です。成功する企業は、ターゲットの明確化、コンテンツの設計、営業との連携、ツールの活用、効果検証と改善という一連の流れを丁寧に構築しています。これらは一つひとつが独立しているわけではなく、相互に関係しながら全体として機能します。デマンドジェネレーションを本格的に推進するには、表面的な施策だけでなく、組織文化や意思決定の仕組みにまで踏み込んだ改革が必要です。以下では、実践において特に重視すべき5つのポイントを詳しく解説します。

ターゲットペルソナの明確化と精緻なセグメント設計

まず最初に取り組むべきは、「誰に届けるか」というペルソナ設計です。ターゲットが不明確なまま施策を進めても、見当違いの情報提供となり、効果は期待できません。ペルソナとは、自社の製品やサービスに対して最も購買可能性が高い顧客像を具体的に描いたものです。業種・職種・役職・業務課題・情報収集行動などをもとに詳細に設計し、その人物が「どんな情報を欲しているか」「どのチャネルを使って情報収集しているか」まで落とし込みます。加えて、企業規模や地域、導入検討段階などでセグメントを細分化し、それぞれに合わせたメッセージを届ける設計が必要です。適切なペルソナとセグメント設定こそ、全体戦略の精度を高める基盤となります。

コンテンツ戦略とチャネル選定のベストプラクティス

ペルソナとセグメントを定めた後は、それぞれのターゲットに合わせたコンテンツをどのチャネルで届けるかを設計する必要があります。たとえば、初期接触段階ではブログやSNS投稿、広告などでの認知向上、中間段階ではホワイトペーパーやウェビナー、導入事例などでの信頼形成、最終段階では資料請求や無料相談といった行動促進が適しています。チャネルも、SEOやSNS、メール、ウェブ広告などターゲットの行動に応じたものを選びます。ここで重要なのは、全体を通じて一貫したメッセージとブランド体験を提供することです。断片的な情報発信ではなく、ストーリーとして連続性のあるコンテンツ設計を行うことで、ターゲットの記憶に残りやすくなり、信頼獲得にもつながります。

MAツールの活用と自動化による効率化

マーケティングオートメーション(MA)ツールは、デマンドジェネレーションを効率的に運用する上で欠かせない存在です。リード情報の一元管理、行動履歴の追跡、スコアリング、メール配信の自動化など、手動では難しい作業を自動化し、リードごとに最適な対応を実現します。たとえば、ある特定のページを複数回閲覧したユーザーに対して、自動的に関連するホワイトペーパーを送付する、といった施策が可能です。また、営業部門への引き渡しもスムーズになり、リードの鮮度が高いうちにアプローチすることができます。ツール導入はあくまで手段であり、使いこなすためには設計力と運用力が求められます。効果的に活用するには、KPIと連動したシナリオ設計が鍵となります。

営業とマーケティングのKPI統一による連携強化

デマンドジェネレーションの成功には、営業とマーケティングの強力な連携が不可欠です。多くの企業で両部門が異なる指標や目標を持ち、連携が取れていないことが課題となっています。そこで有効なのが、共通のKPIを設定することです。たとえば、「MQL(マーケティングで育成されたリード)の営業対応率」「SQL(営業承認されたリード)の成約率」など、両部門にとって意味のある指標を共有し、同じゴールを目指す体制を作ります。これにより、マーケは質の高いリードの創出に注力し、営業はそれを活かした商談に集中できるようになります。また、定例ミーティングやフィードバックの仕組みを取り入れることで、常に改善と調整が行える柔軟な関係性を築けます。

継続的なデータ分析とPDCAサイクルの実行

デマンドジェネレーションは一度設計して終わりではなく、継続的なデータ分析と改善が不可欠です。コンテンツの閲覧数、メールの開封率、リード獲得数、商談化率など、各段階の数値を細かく追跡し、ボトルネックを特定する必要があります。たとえば、資料ダウンロードは多いのに商談につながらない場合、リードクオリフィケーションやコンテンツの質に課題がある可能性があります。こうしたデータに基づき、仮説を立てて施策を改善する「PDCAサイクル」を回すことで、徐々に精度の高い仕組みへと進化していきます。成功している企業は、常に結果を測定し、次のアクションに反映する文化が根づいています。数値に基づいた意思決定が、成果を生み出す最大の要素となります。

リードジェネレーション、ナーチャリング、クオリフィケーションの関係性

デマンドジェネレーションを体系的に実施するうえで、「リードジェネレーション(獲得)」「リードナーチャリング(育成)」「リードクオリフィケーション(選別)」の3つのフェーズは切り離せない要素です。これらは連続するプロセスであり、段階を踏みながら見込み客の関心を購買行動へと導いていく役割を担っています。まずリードジェネレーションで興味を持ったユーザーを獲得し、その後ナーチャリングによって信頼と関心を高め、最終的にクオリフィケーションで優良見込み客を抽出し、営業に渡すという流れです。各フェーズで適切な施策を行うことで、見込み客の質を高め、営業の効率化にもつながります。以下では、それぞれのフェーズとその関係性について詳しく解説していきます。

リードジェネレーションでどのようにリードを獲得するか

リードジェネレーションは、見込み客の情報を収集するプロセスで、デマンドジェネレーションの出発点となる重要なステップです。具体的な手法としては、ホワイトペーパーのダウンロード、Webセミナーの申込、問い合わせフォームの送信、SNSや広告からの誘導などがあります。ここでのポイントは、ターゲットにとって「価値のある情報や体験」を提供し、その対価として連絡先情報を取得することです。たとえば、業界の最新トレンドをまとめた資料や、課題解決のヒントが詰まったチェックリストなど、ターゲットの悩みに直結する内容が効果的です。また、SEOやSNS、ウェブ広告などを組み合わせ、流入チャネルを多角化することもリード獲得数を安定化させるために有効です。

ナーチャリングによる見込み顧客の関係構築法

リードナーチャリングは、獲得した見込み客に対して継続的に情報を提供し、信頼関係を築くプロセスです。ナーチャリングの目的は、まだ購買意欲が明確でないリードを、将来的な有望顧客へと育て上げることにあります。代表的な手法には、ステップメールやパーソナライズされたコンテンツ配信、セミナーの招待などがあります。たとえば、資料をダウンロードしたリードに対して、そのテーマに関連するブログ記事や成功事例を段階的に送ることで、自然と関心を深めてもらうことが可能です。また、MAツールを活用すれば、リードの行動に応じた適切な情報を自動で配信することができ、効率的なナーチャリングが実現します。このステップを丁寧に行うことで、リードの信頼度と購買意欲を高めることが可能になります。

リードクオリフィケーションで適切なタイミングを見極める

リードクオリフィケーションとは、育成された見込み客の中から、営業がアプローチすべき「今すぐ客」を見極めるための評価プロセスです。MAツールやCRMを用いて、顧客の属性(会社規模、業種、役職など)や行動(サイト閲覧履歴、資料ダウンロード回数、メール開封率など)をスコアリングし、ホットリードを特定します。営業の手が足りない中で、確度の高いリードに集中することは成約率を上げる上で非常に重要です。クオリフィケーションをしっかり行うことで、営業は適切なタイミングで提案でき、顧客にとっても過度な営業接触を避けられるというメリットがあります。つまり、見込み客・営業双方にとって満足度の高い接点を設計できることが、このステップの大きな価値です。

それぞれのフェーズを連携させる重要性とは

リードジェネレーション、ナーチャリング、クオリフィケーションは、単独で完結するものではなく、相互に密接に連携することで効果を発揮します。たとえば、リードジェネレーションで取得した情報が不十分だと、ナーチャリングの精度が下がり、適切なクオリフィケーションも困難になります。逆に、ナーチャリングで得た行動データを活用すれば、クオリフィケーションの精度は飛躍的に向上します。この連携をスムーズに行うためには、統一されたツール環境(MAやCRM)と、各フェーズにおける役割分担の明確化が不可欠です。さらに、マーケティングと営業の部門横断的な連携体制を築くことで、施策全体が円滑に機能し、リードが自然に購買へと進む仕組みが構築されます。

各段階のKPI設定と測定方法について

各フェーズで成果を正しく評価するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定することが必要不可欠です。リードジェネレーションでは「獲得件数」「CVR(コンバージョン率)」が主な指標となり、ナーチャリングでは「メール開封率」「クリック率」「コンテンツ閲覧数」などのエンゲージメント指標が重要になります。そしてクオリフィケーション段階では、「MQL数(マーケティングクオリファイドリード数)」「SQL転換率(営業への引き渡し率)」などが重視されます。これらのKPIは、単独で見るのではなく、全体の流れの中でバランスよく把握し、改善の材料とすることが求められます。定期的にダッシュボードで数値を可視化し、PDCAを回す仕組みを持つことで、再現性の高い成果が生まれます。

最新トレンドから見るデマンドジェネレーションの未来と進化の方向性

デマンドジェネレーションは、常に進化し続けるマーケティングの中核手法です。顧客行動の変化、テクノロジーの進化、社会情勢の変動など、多くの要素がこの領域に影響を与えています。特に、AIやビッグデータを活用したパーソナライゼーション、プライバシー保護の強化に伴うデータ管理の見直し、オフライン施策との融合など、今後のマーケティング施策において無視できないテーマが増えています。また、BtoBにおいても顧客体験の質が差別化要因となりつつあり、従来の一方的なリード管理では成果が上がらなくなってきました。これからのデマンドジェネレーションでは、「人間的なつながり」と「デジタルの利便性」のバランスが問われる時代となるでしょう。

AIとデータドリブン戦略による進化の可能性

AIの発展により、デマンドジェネレーションはより高度な予測・分析が可能となり、個別最適化のレベルが飛躍的に向上しています。たとえば、Webサイト上の行動履歴や閲覧時間、クリック傾向などをAIがリアルタイムで分析し、その人に最も刺さるコンテンツを自動表示する、といった施策が実現可能になっています。また、過去の受注データと照らし合わせて「この属性のリードは受注確率が高い」と判断すれば、自動でスコアリングし営業に通知することもできます。さらに、チャットボットによる一次対応やパーソナライズされたメール配信の最適化など、人的リソースを効率化しつつ、より深い顧客理解と的確なタイミングでのアプローチが可能になる点で、AIの導入は今後の必須事項といえるでしょう。

パーソナライズマーケティングの台頭と応用

近年、BtoB領域においても「1人ひとりに合わせた体験」が求められるようになり、パーソナライズドマーケティングが急速に普及しています。従来の一斉メールや共通コンテンツでは響かなくなり、リードの属性や行動履歴に基づいて、最適なタイミングで最適なメッセージを届ける必要があります。たとえば、役職が営業マネージャーのリードには業績向上に関するコンテンツ、IT担当にはセキュリティ関連の資料を提示するなど、個別の関心に合わせた情報提供が成果に直結します。MAツールやCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を活用することで、このようなパーソナライズ施策が実現可能になります。今後は、BtoBにおいても「顧客ごとの体験価値」がマーケティング成果を左右する時代となります。

プライバシー保護規制とデータ収集のあり方

GDPRやCCPAなど、世界的にプライバシー保護への規制が強化される中で、企業はリード情報の取り扱いにより慎重になる必要があります。Cookieの使用制限やトラッキングの同意取得義務により、従来のように簡単にユーザー行動を把握できなくなってきました。そのため、ゼロパーティデータ(ユーザーが自発的に提供した情報)やファーストパーティデータ(自社で収集した情報)の重要性が高まっています。今後のデマンドジェネレーションでは、見込み客に信頼される情報提供者としてのポジションを築き、明確な価値と引き換えに情報を提供してもらう仕組みが求められます。透明性を重視したデータ運用と、倫理的なマーケティングの設計が、長期的な成果とブランド信頼に直結する要素になります。

オンラインとオフラインの統合マーケティング

パンデミック以降、オンラインマーケティングの比重が一気に高まりましたが、近年では再びオフラインとの統合が注目されています。例えば、ウェビナーやオンライン商談で接点を持った後に、リアルの展示会やセミナーで直接会うことで、信頼をより深めるハイブリッド施策が有効です。また、オンライン上で蓄積された行動データを活用し、オフライン営業の事前準備に活かすなど、チャネル間の連携が成果に直結します。オムニチャネルでの一貫性のある顧客体験を提供することが、BtoBでもますます重要になっています。今後のデマンドジェネレーションでは、「どこで」「誰と」「どのように接点を持つか」を統合的に設計し、デジタルとリアルを融合させた全方位の施策が求められるでしょう。

SaaS市場拡大におけるマーケティングの変化

SaaSビジネスの拡大に伴い、デマンドジェネレーションのあり方も変化しています。従来のBtoB製品に比べ、SaaSは導入障壁が低く、無料トライアルやフリーミアムなど「まず使ってもらう」ことを起点としたマーケティングが主流です。この背景から、リード獲得後のナーチャリングよりも、導入前の段階でいかに体験を提供するかが重視されるようになっています。また、契約がゴールではなく、継続利用とアップセルを視野に入れたライフタイムバリュー(LTV)最大化が重要です。そのため、デマンドジェネレーションも「獲得→育成→選別」だけでなく、「利用→継続→拡大」へと進化しています。今後は、SaaS型サービスを想定した新たなモデル設計が求められるようになるでしょう。

企業成長段階に応じた効果的なデマンドジェネレーション構築戦略

企業は成長フェーズに応じて、マーケティング戦略や顧客との関係構築の方法を変えていく必要があります。デマンドジェネレーションにおいても、スタートアップ、成長期、成熟期とそれぞれの段階で最適な戦略が異なります。たとえば、創業初期にはブランド認知や市場開拓が重要であり、成長期には見込み客の獲得と効率的なナーチャリングが鍵となります。成熟期にはリードの質や営業の連携強化、リテンション施策などが中心となるでしょう。企業が限られたリソースを最も効果的に活用するためには、自社のフェーズを正確に見極め、それに応じたマーケティング設計を行う必要があります。ここでは、各成長段階におけるデマンドジェネレーションの最適な構築方法を詳しく紹介します。

スタートアップに最適な初期フェーズの施策

スタートアップ期においては、まだ市場認知がほとんどないため、まずは「知ってもらう」ことが最重要課題です。このフェーズでは、SEO対策やSNS運用、広告出稿などによる認知拡大施策が中心となります。コンテンツとしては、企業の理念やプロダクトの強み、ユニークな価値提案(UVP)を打ち出すことが効果的です。また、初期顧客の獲得とフィードバック収集を重視し、スピーディに施策を回すアジャイルな運用も求められます。ホワイトペーパーやWebセミナーのようなリード獲得施策は簡易的でもよく、見込み客の反応を見ながら軌道修正できる柔軟性が重要です。マーケティングとプロダクト開発を一体で捉え、デマンドジェネレーションを製品成長の基盤として位置付けることが成功への第一歩です。

成長期における中長期的な戦略の立て方

ある程度の認知が得られ、事業が拡大しはじめる成長期には、より体系的で持続的なデマンドジェネレーション施策が必要になります。この段階では、リードジェネレーションだけでなく、ナーチャリングやクオリフィケーションの設計も含めた全体的なマーケティングプロセスの最適化が求められます。具体的には、MAツールやCRMを導入し、行動データに基づいた施策展開を進めていくのが効果的です。また、社内にマーケティング専門チームを設け、営業とのKPI連携や定例ミーティングなど、部門間連携も強化する必要があります。このフェーズでは、顧客数の増加に伴って属人的な対応からの脱却が求められるため、標準化と仕組み化が成長の加速を後押しします。

成熟期のリード管理とCRMの最適化

事業が成熟期に入ると、既存顧客の維持とクロスセル・アップセルが主要課題になります。この段階では、新規顧客の獲得よりも、既存のリードデータベースをいかに活用するかが成果を左右します。CRMシステムの活用によって、リードの詳細な履歴や過去の接触内容を蓄積・分析し、個別対応力を高めることが可能です。また、過去に失注したリードに対して新たな提案を行ったり、既存顧客に対して関連サービスの情報提供を行うなど、データに基づいた施策展開が求められます。さらに、カスタマーサクセスチームと連携し、利用状況の把握やフォローアップを実施することで、LTV(顧客生涯価値)を最大化させることができます。デマンドジェネレーションも顧客維持の戦略にシフトすべきフェーズです。

組織拡大に伴うマーケティング部門の体制整備

企業の成長に伴い、マーケティング部門の役割はより高度化・専門化していきます。少人数で運用していた初期とは異なり、チームとしての体制を整え、役割分担や専門スキルの導入が必要になります。たとえば、コンテンツ制作担当、広告運用担当、MA運用担当、分析・改善担当など、機能別に分けることで効率的かつ再現性の高いマーケティングが可能になります。また、採用や人材育成の観点でも、戦略的にマーケティング人材を確保し、ナレッジを蓄積・共有する体制が重要です。さらに、経営陣や営業部門との連携強化を図ることで、企業全体でのマーケティング意識を醸成し、組織的に成果を出す基盤を築いていくことが、拡大期における成功の鍵となります。

事業再編・新事業立ち上げ時の戦略見直し

企業が新たな事業を立ち上げる際や事業再編を行う場合、これまでのマーケティング戦略が通用しなくなることがあります。ターゲット市場や顧客属性が変わることで、デマンドジェネレーションの設計そのものを再構築する必要が出てきます。このタイミングでは、改めて市場調査を行い、顧客の課題や購買行動を分析したうえで、新たなペルソナ設計やチャネル戦略を設けることが重要です。また、過去の成功体験にとらわれず、新しいツールや施策を柔軟に取り入れる姿勢も求められます。組織全体の目標やKPIを再定義し、営業・カスタマーサクセスとも連携したトータルなデマンドジェネレーション戦略を構築することで、新事業でも高い成果を上げることが可能になります。

デマンドジェネレーションに最適なツールとその効果的な活用方法

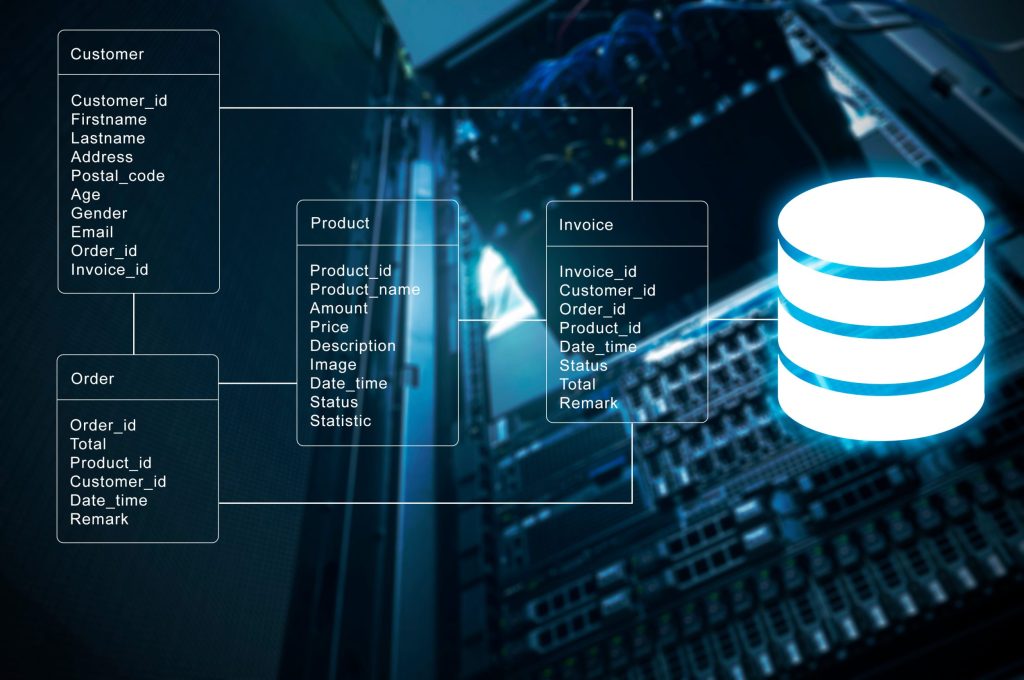

デマンドジェネレーションを効率的かつ戦略的に進めるためには、各フェーズに対応したツールの導入と活用が欠かせません。特に、リードの獲得、ナーチャリング、クオリフィケーション、営業への連携といった一連のプロセスを自動化・可視化するために、MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客管理)ツールの利用は非常に有効です。さらに、広告配信ツールやデータ分析ツール、CMS(コンテンツ管理)などと組み合わせることで、より高度なマーケティング施策を実行できます。ツールはあくまで手段であり、最も大切なのは、自社の課題やリソースに合った形で正しく設計し、活用しきることです。ここでは、デマンドジェネレーションに適した主要ツールとその活用ポイントについて解説していきます。

MA(マーケティングオートメーション)ツールの機能と選び方

MAツールは、見込み客の獲得からナーチャリング、スコアリング、営業への引き渡しまでを一括で管理・自動化できる強力なプラットフォームです。代表的なMAツールには、Marketo、HubSpot、Pardot、SATORIなどがあり、導入企業の規模や目的に応じて選定することが求められます。選定時には、「UIの使いやすさ」「既存システムとの連携性」「レポート機能の充実度」「サポート体制」などをチェックすることが重要です。また、ツールを導入するだけで成果が出るわけではなく、シナリオ設計やコンテンツ整備が伴ってこそ、真価を発揮します。自社の業務プロセスに合わせて段階的に活用範囲を広げていくことで、成果を実感しやすくなります。

CRMツールを用いたリード管理と商談化促進

CRM(顧客関係管理)ツールは、リードや顧客の基本情報、接触履歴、商談状況などを一元管理できる仕組みで、営業活動との連携において欠かせない存在です。SalesforceやZoho CRM、HubSpot CRMなどの代表的なツールでは、営業担当者がリアルタイムで顧客情報を確認し、最適なタイミングでアプローチすることが可能になります。また、マーケティング部門がナーチャリングで得た情報を共有することで、営業はより具体的なニーズに即した提案を行えるようになります。さらに、活動履歴をもとにした見込み度の分析や、失注要因の把握にも役立ちます。CRMの活用は、単なる管理業務の効率化にとどまらず、営業成果を最大化するための基盤構築に直結する施策といえるでしょう。

広告配信ツールとSNSの連携活用方法

見込み客との初回接点を作る手段として、広告配信ツールやSNS運用は欠かせません。Google広告やMeta広告(Facebook、Instagram)、LinkedIn広告などを活用することで、ターゲットに対して高精度なセグメント配信が可能となります。これにより、リードジェネレーションフェーズにおいて効果的に流入を増やすことができます。また、広告から誘導したユーザーに対しては、LP(ランディングページ)やフォームを通じてスムーズな情報取得を設計し、MAツールとの連携によりナーチャリングを開始します。SNSでは、日常的な情報発信を通じて関係性を構築し、広告とオーガニック投稿を組み合わせることで信頼性を高める戦略が有効です。広告・SNSは、潜在層の掘り起こしに最適なチャネルです。

分析・レポートツールによる改善サイクルの確立

マーケティングの成果を継続的に高めるためには、分析・レポートツールを活用してPDCAサイクルを確立することが重要です。Googleアナリティクス、Tableau、Looker Studio(旧データポータル)などのツールを使えば、Webサイトのアクセス解析やコンバージョン率の把握、チャネル別の成果比較などが可能になります。さらに、MAやCRMツールと連携することで、より高度なリードの行動解析や売上貢献度の可視化が行えるようになります。施策ごとの数値を定点観測し、ボトルネックの発見と改善策の立案を継続的に行うことで、再現性のある成果を生み出せるようになります。分析は一度きりで終わるものではなく、日常業務に組み込む姿勢が成功に直結します。

無料ツールと有料ツールの賢い使い分け方

デマンドジェネレーションを推進するにあたり、すべてを有料ツールでそろえる必要はありません。実際、多くの優れた無料ツールが存在し、スタートアップや中小企業でも活用できる環境が整っています。たとえば、HubSpotやMailchimpは無料プランでも基本的なリード管理やメール配信が可能です。また、GoogleアナリティクスやGoogleフォーム、Canvaなども十分に活用価値のある無料ツールです。一方で、有料ツールは機能や連携性、サポート体制に優れており、本格的なスケールや多部門連携を行う際には必要不可欠です。重要なのは、自社のフェーズやリソース、目的に応じて最適なツールを組み合わせ、無理なく継続できる仕組みを整えることです。ツール選定は“目的ファースト”で行いましょう。