データクリーンルームの基本的な定義と注目される背景とは

目次

データクリーンルームの基本的な定義と注目される背景とは

データクリーンルーム(Data Clean Room:DCR)は、複数の企業が保有するユーザーデータをプライバシーを保ったまま安全に分析・活用できる環境を指します。特定のユーザー個人を特定することなく、複数のデータソースを照合・集計・分析可能とする仕組みであり、個人情報保護規制の強化が進む中で注目を集めています。企業は自社のデータとプラットフォーム提供者のデータをクリーンルーム上で突き合わせてインサイトを得ることができ、マーケティングや広告配信の精度を向上させることが可能です。サードパーティCookieの廃止に伴い、データ連携のあり方が問われる今、代替手段として大きな期待を集めています。

データクリーンルームとは何か?基本概念とその定義を解説

データクリーンルームとは、複数の組織が保有するデータをプライバシー保護のもとで統合・分析できる「中立的な安全領域」です。個人情報を直接やり取りすることなく、匿名化・集計化されたデータに基づいて分析が行えるため、GDPRやCCPAなどの個人情報保護法に準拠しつつデータ活用が可能です。例えば、自社の顧客データとプラットフォーマーが保有する広告接触データを重ねることで、キャンペーンの効果測定やLTVの分析を行うことができます。クリーンルーム内では、データの持ち出しは禁止され、定められた分析テンプレートやSQLクエリのみが利用されます。これにより、データの機密性と透明性が保たれ、安全なデータ連携が実現されるのです。

従来のデータ活用手法との違いとクリーンルームの特性

従来のデジタルマーケティングでは、主にサードパーティCookieを用いてユーザー行動をトラッキングし、広告の最適化に活用してきました。しかしCookieに依存する手法はプライバシー問題に直面しており、AppleのITPやGoogleのCookie廃止方針により限界を迎えています。これに代わって登場したのがデータクリーンルームです。DCRは、匿名化や集計処理されたデータのみを対象に、特定の演算処理を実施することで、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑えつつ高度な分析を可能にします。また、データが持ち出されない構造のため、外部漏洩の心配もありません。従来の手法と比較して、データの信頼性・安全性の両立が図られている点が最大の特長です。

個人情報保護の観点から注目される理由とは何か

近年、個人情報保護に関する規制は国際的に強化されており、企業はユーザーデータを扱う際、厳格な取り扱いルールを順守する必要があります。GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などの規制は、個人の同意や目的外利用の制限を求めており、これに対応できないデータ活用手法はリスクを伴います。データクリーンルームは、こうした法的要請をクリアするための有力な選択肢として注目されています。DCRでは、個人を特定できる情報がクリーンルーム外に出ることがなく、事前に設定された集計・分析のみに使用されるため、企業は安心してマーケティングや分析活動を行うことができます。法令遵守と実務活用のバランスをとる手段として、今後ますますの普及が見込まれています。

広告業界やマーケティング分野での期待と注目度の高まり

広告業界においては、ユーザーの行動データを元にした広告配信やキャンペーン最適化が不可欠ですが、近年のプライバシー規制やCookie制限によりその手法が大きな転換点を迎えています。このような背景から、データクリーンルームが新たなデータ活用基盤として脚光を浴びています。DCRを使えば、広告プラットフォームのログデータと自社の顧客データを照合し、広告効果をより正確に把握したり、オーディエンスセグメントを精緻に構築することができます。特に大手メディアやプラットフォーマーが独自のクリーンルーム環境を提供しており、マーケターがこれらを戦略的に活用することで、競合優位性を高めることが可能です。今後の広告配信モデルは、DCRを中心に再構築されていくと予想されています。

プライバシー強化の潮流と規制強化が後押しする背景要因

プライバシー保護に関する意識の高まりと、それを反映した法規制の強化は、データクリーンルームの普及を強く後押ししています。Googleが発表したChromeでのサードパーティCookie廃止方針や、Appleのトラッキング制限の導入は業界全体に大きな影響を与えました。これにより、従来型のターゲティングや効果測定手法に限界が生じ、より安全で合法的な代替策が求められるようになったのです。DCRはこの要請に応える形で登場し、企業がユーザーデータを合法かつ効果的に活用するための新たな枠組みとなりました。今後も法制度の厳格化が進む中、DCRの導入はリスク回避だけでなく、信頼性の高いマーケティング基盤構築にもつながる重要な投資と位置付けられるでしょう。

マーケターが理解すべきデータクリーンルームの仕組みと特徴

データクリーンルームは、マーケティング分野における新たなデータ活用手法として注目されています。特に、企業が自社データを外部のパートナー企業のデータと安全に突合し、消費者のプライバシーを守りながら洞察を得るための「共同分析基盤」としての役割が強調されます。データは暗号化や匿名化された状態で処理され、決められたアルゴリズムや集計処理以外ではアクセスできない仕組みになっており、第三者による不正な閲覧や利用が原則不可能です。クリーンルーム内では、ユーザー単位のデータは取り扱われず、全体傾向やセグメント単位での分析が行われます。このような透明性と安全性を備えた仕組みは、これからの時代のマーケターにとって不可欠な知識となるでしょう。

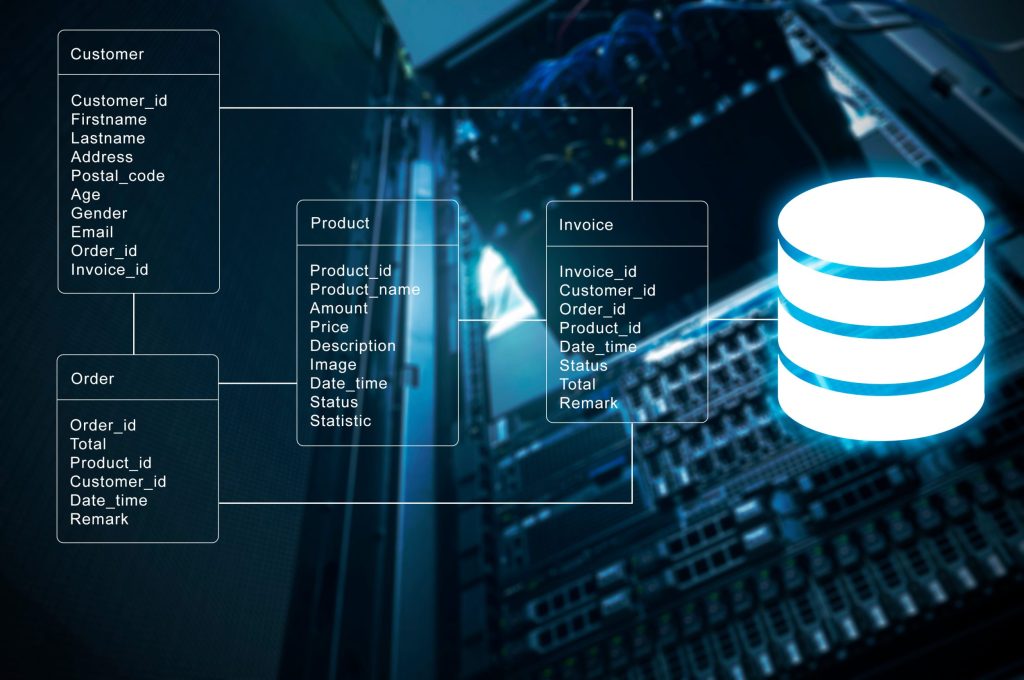

安全にデータを連携・分析する仕組みと処理フローの概要

データクリーンルームでは、複数企業がそれぞれ保有するデータを一箇所に集約せずに、安全に分析するための環境が整えられています。一般的な処理フローとしては、まず企業が自社のデータを暗号化・ハッシュ化などの手法で事前加工した上で、クリーンルームにアップロードします。その後、プラットフォーム提供者が用意した共通の分析テンプレートやSQLクエリを用いて、データのマッチングや集計処理が実施されます。この際、元のデータには直接アクセスできず、結果として出力されるのは匿名化された統計情報や集計結果のみです。これにより、ユーザー単位での情報漏洩リスクを回避しつつ、マーケティング施策に必要な洞察を得ることが可能となります。このようなデータ保護を前提としたプロセスは、データ主権を尊重した分析を実現します。

データの照合と匿名化のメカニズムの理解が重要な理由

データクリーンルームでは、企業間で保有する異なるデータセットを照合しながらも、個人が特定されないよう工夫された仕組みが採用されています。最も重要な技術的要素のひとつが「匿名化」と「集計処理」です。ユーザー識別子などの情報は、ハッシュ関数を用いて暗号化され、照合のための一時的なキーに変換されます。この状態で、例えば広告接触情報と購買履歴を突合し、相関を分析することが可能になります。分析結果は個人単位ではなく、一定数以上のユーザーから得られる集計データとしてのみ出力されるため、プライバシーが守られます。この仕組みを理解することは、企業がDCRを正しく活用する上で非常に重要であり、誤った設定や運用がないようにするための前提知識となります。

クリーンルーム内での可視化や集計の実行方法について

データクリーンルームでは、可視化や集計処理もユーザーデータに直接アクセスすることなく行えるよう設計されています。実行される分析には制限があり、事前に承認されたSQLクエリやテンプレートを用いて、定型的な集計処理が行われます。たとえば、特定の広告接触者グループと非接触者グループの購入率を比較するようなレポートが自動生成される仕組みです。また、可視化機能としては、ダッシュボード上でクロス集計やトレンド分析をグラフで確認できるなど、直感的に分析結果を理解できる工夫がされています。ただし、結果として出力されるグラフや数値も、個人を特定できる情報を含まないことが前提となっており、こうした設計により透明性とセキュリティが担保されます。

プラットフォームによる実装の違いと共通点について解説

Googleの「Ads Data Hub」、Amazonの「Marketing Cloud」、Metaの「Advanced Analytics」など、各社が提供するデータクリーンルームには、それぞれの実装に特有の特徴があります。たとえば、GoogleのクリーンルームではBigQueryベースで柔軟なSQL分析が可能であるのに対し、AmazonのMarketing CloudはEC内の購買履歴に強みがあります。MetaはSNSデータとの統合によるエンゲージメント分析に秀でています。ただし共通しているのは、「個人情報を直接扱わない」「分析は定型化されたテンプレート内で行われる」「結果は集計単位でのみ提供される」といった基本ポリシーです。これらの共通点を理解しつつ、自社のマーケティング課題に合ったプラットフォームを選定することが、効果的なDCR活用の第一歩です。

マーケティング戦略への応用に不可欠な機能と導入意義

データクリーンルームは、マーケティング戦略の高度化に不可欠な機能を多数備えています。例えば、広告キャンペーンの接触者と非接触者の購買行動を比較し、施策の効果を定量的に把握することが可能です。また、特定のセグメント(例:30代女性で一定の購入履歴がある層)に対して、どのメディアチャネルが有効かを横断的に分析することもできます。これにより、広告費の最適配分やターゲティング戦略の再構築が実現します。さらに、従来のツールでは取得できなかったパートナー企業のオーディエンスデータを安全に活用できる点も大きな利点です。導入の意義は単なる分析基盤にとどまらず、顧客理解の深化とパフォーマンス最大化に直結する戦略的武器として捉えるべきです。

代表的なデータクリーンルームの種類と各プラットフォームの比較

データクリーンルームにはいくつかの種類があり、提供元や設計思想によって機能や特徴に違いがあります。主に「プラットフォーマー型」「パートナー連携型」「プライベート型」の3つが存在し、それぞれ分析できるデータ範囲や柔軟性、導入難易度に差があります。Google、Amazon、Metaなどが提供するDCRはプラットフォーマー型に分類され、自社のプラットフォーム内データを活用することが可能です。一方、複数企業のデータを横断的に扱えるのがパートナー連携型であり、より中立的な立場での分析が可能です。また、自社で構築・運用するプライベート型は、カスタマイズ性が高く、業種特化型の用途にも適しています。本章では各タイプの特徴と主要サービスの違いについて比較・解説します。

GoogleやAmazon、Metaなどの代表的DCRの提供内容

代表的なデータクリーンルームには、Googleの「Ads Data Hub」、Amazonの「Amazon Marketing Cloud」、Metaの「Advanced Analytics」が挙げられます。GoogleのAds Data Hubは、広告配信ログと自社データをBigQuery上で分析する仕組みで、自由度の高いクエリ処理とクロスチャネル分析に強みがあります。Amazon Marketing Cloudは、Amazon内での閲覧・購入データを活用でき、EC領域での広告効果測定に特化した設計が特徴です。Metaのソリューションは、SNS上のユーザー行動データと広告データの統合が可能で、エンゲージメントを軸とした分析に優れています。それぞれ分析対象のデータ領域や提供されるテンプレートが異なるため、自社の用途に応じて適切なDCRを選ぶことが重要です。

パートナーベース型とプライベート型の違いを明確に解説

データクリーンルームには、特定のプラットフォームに依存しない「パートナーベース型」と、企業が独自に構築・管理する「プライベート型」があります。パートナーベース型は、広告代理店やメディア企業など複数の関係者が共通のクリーンルーム環境を用いてデータを突合・分析できる形式で、メディア横断の効果測定やブランドリフト分析に適しています。一方、プライベート型は企業がクラウド基盤(例:AWS、GCPなど)を用いて構築し、自社ルールでのデータ管理やカスタマイズが可能です。自社独自の分析指標や高度なデータ統合を行いたい場合に適しています。選択にあたっては、スピード重視ならパートナーベース型、柔軟性・独自性を重視するならプライベート型といった軸で検討すると良いでしょう。

各種DCRの機能比較と選定における判断ポイント

各種データクリーンルームには、それぞれ異なる機能と制約が存在します。選定の際には、分析できるデータの種類(例:広告ログ、購買履歴、SNS行動データなど)、クエリの自由度、対応している分析テンプレートの有無、セキュリティ基準、レポートの出力形式などを比較検討する必要があります。たとえば、SQLクエリの自由度が高いDCRは詳細なカスタム分析に適しており、テンプレート中心のDCRは操作が簡単で初心者にも扱いやすい傾向があります。また、社内のセキュリティポリシーや法令遵守の観点から、DCRの提供元がどのようなガバナンス体制を持っているかも重要です。判断の際は、業務目的との適合度、社内スキルレベル、運用体制との相性を見極めることが求められます。

導入企業の目的別に見るプラットフォーム選定の傾向

DCRの導入目的は企業ごとに異なり、それに応じたプラットフォーム選定が行われています。たとえば、広告主企業であれば、キャンペーンの効果測定やターゲティング精度の向上を目的に、Google Ads Data HubやMeta Advanced Analyticsなどを導入する傾向があります。一方、ECを展開する企業では、Amazon Marketing Cloudを通じて購買履歴に基づくパフォーマンス分析を行うケースが多いです。さらに、小売業や流通業ではPOSデータと広告データの連携を重視し、パートナーベース型DCRを活用することもあります。また、金融機関や製薬業界など規制が厳しい業界では、プライベート型を選択し、独自のセキュリティポリシーで運用する事例も増えています。自社の課題に応じた導入目的の明確化が鍵となります。

データ共有・可視化の機能差と分析支援の違いを比較

DCRを選ぶ際には、データの共有方法や可視化機能の有無、分析支援ツールの充実度も重要な比較項目です。例えば、Google Ads Data HubはBigQuery上での柔軟なクエリ実行が可能ですが、可視化機能は外部BIツールとの連携が前提です。一方、MetaやAmazonのDCRは、ダッシュボード機能が充実しており、標準的なレポートがGUIで確認できる利便性があります。また、分析支援においても違いがあり、テンプレートを使った半自動レポート生成が可能なものから、SQLやPythonによる高度な分析が可能なものまで様々です。導入企業のデータリテラシーやリソース状況に応じて、操作性・自動化・拡張性のバランスを見極めることが、運用の成功を左右します。

クッキーレス時代におけるデータクリーンルームの活用メリット

サードパーティCookieの廃止に伴い、従来のようにユーザーの行動履歴を追跡して広告の最適化を行う手法が通用しなくなりつつあります。その中で、代替手段として注目を集めているのがデータクリーンルームです。データクリーンルームでは、広告配信プラットフォームが保有するログデータと企業のファーストパーティデータを安全に突合できるため、個人のプライバシーを守りながら高精度なマーケティング施策を実行することが可能です。これにより、ユーザーごとの詳細な行動分析やセグメンテーションが再び可能となり、企業はCookieレスでもパフォーマンスを最大化できます。また、規制強化が続く中で、法令遵守の観点からも安全性の高いソリューションとして広く採用が進んでいます。

サードパーティCookie廃止によるマーケティングの課題

近年、GoogleやAppleなど大手テック企業がプライバシー強化の一環としてサードパーティCookieの制限・廃止を発表しており、従来のCookieベースのターゲティング広告やリターゲティングが困難になっています。これにより、多くの企業が広告配信の精度低下、ユーザー行動の追跡不能、コンバージョン測定の困難化といった課題に直面しています。特に、Webサイト訪問後の広告再接触によるコンバージョン誘導が難しくなることで、ROAS(広告費用対効果)が不透明になり、マーケティング戦略全体の見直しを迫られています。さらに、ファーストパーティデータのみに依存した分析は限界があり、より広範なユーザー理解には新たな手法が必要です。これらの背景が、DCRへの移行を加速させています。

クリーンルームによるユーザーデータの安全な分析活用

データクリーンルームを活用することで、企業は個人情報を保持したままではなく、匿名化・暗号化されたデータを用いて、安全かつ合法的にユーザー行動を分析できます。DCRでは、企業のファーストパーティデータとプラットフォーマーのログデータを突合し、ユーザー単位での広告接触・商品購入の関連性を集計レベルで分析することが可能です。たとえば、「広告を閲覧したユーザー層」の購買傾向や「特定メディアからの流入ユーザー」のコンバージョン率などを明確に把握できます。しかも、出力されるデータは個人を特定できない集計結果に限定されており、個人情報保護法やGDPRの要件を満たす形で活用できます。これは、マーケティング活動を持続可能にする新しいアプローチです。

リターゲティング施策への新たなアプローチの可能性

Cookieレス環境下では、従来のリターゲティング施策が使えなくなるため、広告配信の再設計が求められています。データクリーンルームは、広告接触履歴と自社データを統合的に分析し、類似ユーザーを特定することで新しい形のリターゲティングを実現します。たとえば、過去にコンバージョンしたユーザーの属性や接触チャネルを分析し、同様の特徴を持つユーザー群に対して広告を配信することで、間接的にターゲットリーチを可能とします。これにより、ユーザーへの過度な追跡を避けつつ、広告効果を高める戦略が実行可能です。さらに、DCRを通じた広告効果測定も可能なため、PDCAサイクルを回しやすくなり、継続的な成果改善にもつながります。プライバシー保護と広告効果の両立を図れる有効な手段と言えるでしょう。

カスタマージャーニーの精度向上と顧客理解の深化

データクリーンルームは、顧客のカスタマージャーニーをより正確に可視化するための有効なツールでもあります。企業の保有する購買データや会員情報と、広告プラットフォーム側の閲覧・接触データを照合することで、ユーザーが「どのタイミングで」「どのチャネルを経て」「どの商品に興味を持ち」最終的にコンバージョンに至ったのかを明らかにできます。これにより、これまで点でしか把握できなかったユーザー行動が線としてつながり、精緻なセグメンテーションやアトリビューション分析が可能となります。DCRを通じて得られるデータは、ファネルのどこに課題があるのかを特定するための示唆にもなり、マーケティング施策の設計・改善において極めて重要な材料となります。

長期的なデータ活用戦略におけるクリーンルームの意義

クリーンルームの活用は短期的な広告効果測定だけでなく、中長期的なデータ活用戦略においても重要な意義を持ちます。特に、自社のファーストパーティデータの価値を最大化し、社内での分析体制やデータ統合のノウハウを蓄積するうえで、DCRは欠かせない存在です。さらに、プラットフォーマーとの連携を通じて自社だけでは得られない視点を獲得できるため、マーケット全体の動向を把握しやすくなります。これは商品開発やブランディング、長期的な顧客エンゲージメント戦略にも役立つ資産となります。また、データプライバシー規制が今後さらに強化されると予想される中で、先んじて安全な分析基盤を確保しておくことは、法的リスク回避と競争優位性の確保の両面で戦略的意味を持つのです。

データクリーンルームの活用事例と導入における成功ポイント

データクリーンルームはさまざまな業種で活用され始めており、広告・小売・製薬・金融といった分野で実際の導入事例が増加しています。これらの企業は、厳格なプライバシー保護を前提としながらも、自社データと外部データを突合・分析し、広告効果の最大化や顧客理解の深化、プロダクト戦略の最適化を実現しています。成功している企業は、クリーンルーム導入にあたって明確な目的設定と、分析チームや法務部門との連携体制を整備しており、データガバナンスを重視した運用が鍵となっています。本章では、具体的なユースケースと導入成功のための工夫を紹介しながら、DCRの現場適用におけるヒントを探ります。

大手小売業による購買データを活用した広告最適化事例

ある大手小売チェーンでは、自社のPOSデータを活用し、Google Ads Data Hubを通じて広告キャンペーンの影響を分析する取り組みを実施しました。具体的には、特定のデジタル広告を閲覧したユーザー群と、閲覧していない群とをクリーンルーム上で比較し、実際の購買率や客単価の差分を定量的に測定しています。その結果、広告による売上貢献の実態を可視化することに成功し、今後の広告配信戦略の改善にも役立てられています。従来のアトリビューションでは見えにくかった「実店舗への誘導効果」や「オフライン購買への影響」も、DCRによる安全な照合分析によって把握できるようになり、オンライン・オフラインを統合したマーケティング戦略の基盤構築が進みました。

製薬業界でのプライバシー保護とデータ連携事例の紹介

製薬業界では、医療関連データの機密性が極めて高いため、データ活用には特に慎重な対応が求められます。あるグローバル製薬企業は、クリーンルーム環境を活用して、医療従事者の学術情報閲覧履歴と薬剤処方データとの関連性を調査しました。データは匿名化された形で扱われ、クリーンルーム内でのみ照合・集計されるため、個人情報の取り扱いに関する法的リスクを回避しつつ、有益な示唆を得ることができました。このような事例は、医療業界における「安全なデータ統合分析」の先駆けといえ、クリーンルームの導入が学術情報提供の質向上や営業戦略の再設計に貢献する可能性を示しています。法規制対応とマーケティング成果の両立を図る好例です。

金融機関における匿名データ活用のユースケース

ある金融機関では、ユーザーの行動傾向を把握し、パーソナライズされたオファー配信を行う目的でデータクリーンルームを導入しました。自社が保有する取引履歴や属性データと、広告プラットフォームのログを安全に照合し、どのようなユーザーがどのキャンペーンに反応しているのかを把握する取り組みを進めています。個人情報を一切外部に出さずに済むため、金融業界のようなコンプライアンス要件が厳しい業種でもDCRは非常に有効です。この金融機関では、キャンペーンごとのROIやターゲットセグメントの精度が大幅に向上し、広告予算の最適化にも成功しました。匿名化・集計処理を徹底することで、セキュリティと分析精度を両立させることができた好事例といえるでしょう。

導入初期の課題と運用に向けた社内体制構築の工夫

データクリーンルームを導入する際、多くの企業が初期段階で直面するのが「社内連携の不備」と「データ整備の遅れ」です。DCRの活用には、マーケティング部門だけでなく、IT部門や法務部門、データガバナンス担当など、複数部署との連携が必要不可欠です。成功している企業は、導入前に目的と体制を明確化し、事前に共通理解を醸成するためのワークショップや社内勉強会を実施しています。また、DCRで扱える形式にデータを変換する準備も重要で、データクレンジングや正規化作業に十分な時間を割く必要があります。さらに、運用後のトラブル回避のため、クエリ実行ルールやレビュー体制の整備も推奨されます。こうした基盤づくりが、DCR活用の成功を左右する鍵となるのです。

ROI向上を実現したDCR活用の成功要因と学びの共有

データクリーンルームを活用してROI向上を実現した企業にはいくつかの共通点があります。第一に、「明確なKPI設計」がされており、何をもって成功とするかが数値ベースで定義されている点です。第二に、DCR活用の主担当者だけでなく、全社的にその意義が共有されており、現場と経営層の温度差がないことが挙げられます。第三に、分析結果を迅速に活用できる運用体制が整備されており、インサイトを即座にマーケティング施策へと転換できる仕組みがあることです。これらの条件が揃った結果、広告の無駄打ちが減り、セグメントごとのアプローチの質が向上し、最終的に売上増や費用対効果の改善につながっています。DCRを単なる分析ツールではなく、経営戦略に直結する資産として活用する視点が求められます。

今後のデータクリーンルームの進化と企業が取るべき戦略的展望

データクリーンルームは、現在のデジタルマーケティングにおいて重要な役割を担っているだけでなく、今後のビジネス戦略においてもますます重要性を増していくと考えられています。規制強化やプライバシー意識の高まりにより、企業は「信頼されるデータ活用」を実現するための基盤としてDCRの導入を加速させています。加えて、生成AIや自動化技術との連携による次世代DCRの進化も始まっており、より高度な予測分析やシナリオシミュレーションが可能になる未来も視野に入ります。企業はその進化の波に対応しながら、データ活用能力を競争力へと昇華させる必要があります。本章では、今後の潮流と企業が取るべき戦略的アプローチを解説します。

グローバル市場におけるデータ主権と法制度の変化

データ主権とは、自国の法律によってその国民のデータを管理・保護するという概念であり、近年ではEUのGDPRや中国のデータ越境規制など、国ごとに異なる規制が存在しています。これにより、グローバルに展開する企業は、各国の法制度に対応した形でデータを活用しなければならず、これが非常に大きな負担となっています。データクリーンルームは、国ごとのデータ保護要件を技術的に担保しつつ、共通フォーマットで分析を実行できる仕組みであるため、国際的な法制度の差異を吸収する手段として注目されています。今後は、複数地域でのデータ管理・活用に対応するマルチリージョン型DCRの導入が進むと見られ、企業にとっては、法的リスク回避とスケーラブルなデータ戦略を両立させる鍵となります。

生成AIとの連携によるクリーンルームの進化可能性

生成AIの進化により、データクリーンルームの分析能力も次のフェーズへ進みつつあります。従来のDCRは、定型的なSQLクエリによる集計分析が主流でしたが、今後は自然言語での分析指示や、大量の集計結果から洞察を自動生成するような機能が搭載される可能性があります。たとえば、「30代男性で商品Aを購入した層の広告接触傾向を要約して」といった指示を入力するだけで、生成AIが複雑なデータをわかりやすく整理・可視化してくれる世界が現実味を帯びています。これにより、非エンジニアでもDCRを活用しやすくなり、データドリブンな意思決定が一層促進されるでしょう。DCRとAIの連携は、単なるツールではなく、企業の知的資産そのものを強化する存在として位置づけられるようになるでしょう。

データコラボレーションが生む新たなビジネス価値

データクリーンルームは、企業間の「安全なデータ連携」を可能にすることで、これまでになかったビジネスコラボレーションを生み出しています。たとえば、ある小売企業とメーカー企業が、それぞれの顧客データと販売データをDCRで突合し、共同でプロモーションを実施するという事例があります。このような協業により、双方が持つデータの価値を最大限に引き出し、よりパーソナライズされたマーケティングが実現します。また、金融業と通信業、教育とテクノロジーなど、異業種連携による新たなサービス開発やユーザー理解の深化にもつながっています。データコラボレーションを成功させるには、共通ルールやガバナンス、そして信頼できるDCR環境の整備が不可欠です。今後、企業の競争力は「どれだけ他社と安全にデータを共有できるか」にかかっていると言えるでしょう。

企業規模別に見るDCR導入戦略とフェーズ別の対応

データクリーンルームの導入にあたっては、企業の規模やデータ成熟度によって適切なアプローチが異なります。大企業の場合は、すでにデータガバナンス体制が整備されていることが多く、複数の部門を巻き込んだ大規模なDCR活用が可能です。導入フェーズとしては、まずPoC(概念実証)で活用可能性を見極めた上で、段階的に部署間へ展開していく方法が一般的です。一方、中小企業ではリソースが限られるため、分析ニーズが明確な部門やキャンペーン単位での導入から始め、成果を確認しながらスケールアップしていくのが現実的です。どちらのケースでも重要なのは、「目的ありき」のDCR活用であり、技術導入の前に戦略と体制を明確にしておくことが、成功の近道になります。

将来的な業界標準化に向けた取り組みとエコシステム

データクリーンルームの技術が広まりつつある中で、今後は業界横断的な「標準化」が重要なテーマとなってきます。現在、各プラットフォーマーやDCRベンダーごとに独自の仕様や分析ロジックが存在するため、企業側は複数のDCRに対応する負担を抱えています。そこで、共通APIや分析テンプレートの標準化、データ匿名化基準の明確化といった取り組みが進行中です。また、W3CやIAB Tech Labといった国際的な団体も、DCR関連の規格策定を検討しており、こうした動きが加速することで、より多くの企業が安心して導入できる環境が整うでしょう。最終的には、DCRを中心とした「データ共有のエコシステム」が構築され、企業が競合を超えて協調しながら、ユーザー中心の価値創造を実現していく時代が訪れると考えられます。